世界遺産 富岡製糸場と絹産業遺産群

《NEWSインサイド》繭の生産量 官民の力集め 振興を

更新日時:2020年2月10日(月) AM 06:00

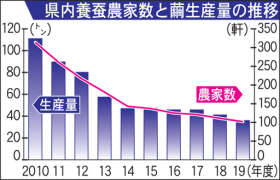

「富岡製糸場と絹産業遺産群」が世界文化遺産に登録された2014年以降、下げ止まったかに見えた群馬県内の繭生産量が、再び減少している。19年度は前年度比12%減の35.99トンと40トンを割り込み、戦後最少を更新。高齢化による離農が進む中、近年は天候不順や猛暑なども生産減の要因となっている。暑さに強い新品種の開発が進み、個人や企業に新規参入の動きもあるが、減少に歯止めをかけられるかは未知数だ。

■猛暑追い打ち■

「寝ずに世話をする中で蚕が死んでいくのを見るのはつらい」。高温被害について、前橋市河原浜町の農家、松井喬さん(73)はこう嘆いた。猛暑が続くと蚕が繭を作らずに回転蔟 から落ちたり、繭を作る途中で息絶える「死にごもり」が起こるという。

減少傾向にあった県内の繭生産は世界遺産登録後、補助制度の充実などによって15~17年度と下げ止まりを見せた。だが、18年度以降は担い手不足に加え、気候変動の影響とみられる夏場の猛暑が追い打ちをかけ、減少に転じた。

県は先月、暑さ対策として県蚕糸技術センターが開発した新品種「なつこ」の普及を進めると発表した。従来の品種に比べて暑さに強く、猛暑でも通常の1割以上の収量増が見込める。温度管理などの手間を省ければ、農家の負担軽減や営農継続につながるとし、同センター主任で開発担当の下田みさとさんは「大変な思いをしている農家の役に立てば」と話した。

■収入確保が鍵■

養蚕を巡る担い手不足は深刻だ。県内の養蚕農家は100戸を切る寸前で、10年前に比べて約300戸減った。それでも、個人や企業の新規参入が業界を下支えする。19年度の繭生産量のうち、14年以降に新規参入した23の個人・企業の生産割合は約25%に上る。

甘楽町の地域おこし協力隊として養蚕を学んだ浅井広大さん(31)は、昨年から富岡市の養蚕農家だった古民家に移り住み、養蚕に取り組む。昨年は約450キロの繭を生産。冬場のネギ生産などにより、経営を安定させつつある。

浅井さんは、養蚕にプラスした収入確保策が必要になるとして、「冬にどんな作物を生産したらいいか情報があれば、新規参入しやすいのでは」と指摘する。

人材サービスのパーソルサンクス(東京)は17年から富岡市のとみおか繭工房で、障害者雇用による養蚕に参入。18年度に1トン、19年度は1.5トンと生産量を伸ばす。同工房は「養蚕を後世に残せるよう、今後は付加価値の高い商品開発に力を入れる」としている。

生産量の回復には、行政の支援などによって農家が継続できる環境を維持しつつ、新品種の開発や新規参入の促進、より高く販売するための戦略を同時に進める必要があり、官民の努力が求められる。山本一太知事は新品種名の発表会見で「(養蚕は)世界に発信できるコンテンツ」と強調し、業界の振興に取り組む考えを示した。(真尾敦)

【メモ】県内の養蚕農家は1958年度の8万4470戸、繭生産量は68年度の2万7440トンが戦後のピーク。安い生糸や絹製品の輸入、価格安定制度の廃止で減少が続いた。貿易自由化により、96年度は2790戸、生産量1188トンと、いずれも前年度からほぼ半減。対策として、県や市町村が農家への繭代に上乗せする補助金を支給している。

※詳しくは「上毛新聞」朝刊、有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

■猛暑追い打ち■

「寝ずに世話をする中で蚕が死んでいくのを見るのはつらい」。高温被害について、前橋市河原浜町の農家、松井喬さん(73)はこう嘆いた。猛暑が続くと蚕が繭を作らずに回転

減少傾向にあった県内の繭生産は世界遺産登録後、補助制度の充実などによって15~17年度と下げ止まりを見せた。だが、18年度以降は担い手不足に加え、気候変動の影響とみられる夏場の猛暑が追い打ちをかけ、減少に転じた。

県は先月、暑さ対策として県蚕糸技術センターが開発した新品種「なつこ」の普及を進めると発表した。従来の品種に比べて暑さに強く、猛暑でも通常の1割以上の収量増が見込める。温度管理などの手間を省ければ、農家の負担軽減や営農継続につながるとし、同センター主任で開発担当の下田みさとさんは「大変な思いをしている農家の役に立てば」と話した。

■収入確保が鍵■

養蚕を巡る担い手不足は深刻だ。県内の養蚕農家は100戸を切る寸前で、10年前に比べて約300戸減った。それでも、個人や企業の新規参入が業界を下支えする。19年度の繭生産量のうち、14年以降に新規参入した23の個人・企業の生産割合は約25%に上る。

甘楽町の地域おこし協力隊として養蚕を学んだ浅井広大さん(31)は、昨年から富岡市の養蚕農家だった古民家に移り住み、養蚕に取り組む。昨年は約450キロの繭を生産。冬場のネギ生産などにより、経営を安定させつつある。

浅井さんは、養蚕にプラスした収入確保策が必要になるとして、「冬にどんな作物を生産したらいいか情報があれば、新規参入しやすいのでは」と指摘する。

人材サービスのパーソルサンクス(東京)は17年から富岡市のとみおか繭工房で、障害者雇用による養蚕に参入。18年度に1トン、19年度は1.5トンと生産量を伸ばす。同工房は「養蚕を後世に残せるよう、今後は付加価値の高い商品開発に力を入れる」としている。

生産量の回復には、行政の支援などによって農家が継続できる環境を維持しつつ、新品種の開発や新規参入の促進、より高く販売するための戦略を同時に進める必要があり、官民の努力が求められる。山本一太知事は新品種名の発表会見で「(養蚕は)世界に発信できるコンテンツ」と強調し、業界の振興に取り組む考えを示した。(真尾敦)

【メモ】県内の養蚕農家は1958年度の8万4470戸、繭生産量は68年度の2万7440トンが戦後のピーク。安い生糸や絹製品の輸入、価格安定制度の廃止で減少が続いた。貿易自由化により、96年度は2790戸、生産量1188トンと、いずれも前年度からほぼ半減。対策として、県や市町村が農家への繭代に上乗せする補助金を支給している。

※詳しくは「上毛新聞」朝刊、有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。